|

2014 山日記-3 |

|

30

|

川苔山(1,363m)/10 川乗橋から赤杭尾根 |

07/25( 金)晴れ 単独 |

清涼な川苔谷/大雪で崩れた橋を乗越える/繊細な小滝/ヤマアジサイが群生する百尋の滝 |

|

6:20 自宅発→6:44 東大和市発西武線/JR⇒8:10⇒奥多摩発バス⇒8:25 川乗橋→9:55 百尋の滝→11:40 東尾根/川苔山昼食12:20 下山開始/赤杭尾根→14:48 古里発JR⇒16:20 帰宅 |

||

ヤマユリ(ユリ科)/イワタバコ (イワタバコ科)/ヌスビトハギ(マメ科)/イケマ(ガガイモ科) バイカツツジ(ツツジ科) |

|

29

|

栂池自然園 (2,020m) 軽井沢/ムーゼの森 |

07/12( 土)13(日) 同行者 妻 |

ゴンドラリフトで栂池自然園へ/小蓮華岳、白馬乗鞍岳が迫る 中間点の楠川を渡る /小蓮華岳が迫るモウセン池 |

|

第1日 7月12日(土)晴れ |

||

彩りを添えるムラサキヤシオ(ツツジ科)/数カ所の雪渓をトラバース/稜線のオオシラビソ林 |

|

雪渓をトラバースした展望湿原からは昨夏訪れた白馬岳(2,932m)杓子岳(2,812m)白馬鑓ヶ岳(2,903m)の白馬三山や、遠く八方尾根、唐松岳(2,696m)鹿島槍ヶ岳(2,889m)が見渡せる。オオシラビソのヤセ尾根を進み、ベニサラサドウダンが彩りを添え、グンナイフウロが可憐に咲く急斜面を下る。浮島湿原のベンチで展がる絶景を眺めながら昼餉。静寂な湿原、縞模様の残雪が厳つい雪山、雄大な風景に包まれた至福の時。ナナカマドの白い花が緑に映える木道を緩やかに下り、ワタスゲ湿原から登山口に下山。歩程約4時間、高度差約160mの周遊コースを完歩、高層湿原トレッキングを愉し夢。久し振りに軽井沢の山荘に宿泊。ゆったりと湯に浸かり、宵闇迫る食堂で夕餉。来週の妻の誕生日を前祝い、ワインで乾杯。今宵もいささか酩酊。 |

|

|

チングルマ /ワタスゲ湿原から白馬岳と小蓮華岳を振返る             テングクワガタ(ゴマノハグサ科)/ノビネチドリ(ラン科)/ハクサンチドリ(ラン科)/ベニバナイチゴ(バラ科) マイズルソウ(ユリ科)/サンカヨウ(メギ科) オオバミゾホウズキ(ゴマノハグサ科) |

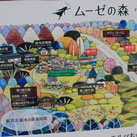

「ムーゼの森」案内板/エントランス、「おもちゃの博物館」 /ピクチャーレスクガーデン |

|

第2日 7月13日(日)曇り |

||

「絵本の森美術館」/おもちゃのお店/土産のドイツの騎馬と兵隊さんのおもちゃ、ワールドカップサッカー・ブラジル大会の優勝記念となる 、奇しくも今年は午歳 |

|

28

|

浅草岳(1,585m) 鬼ヶ面山(おにがつらやま 1,465m) |

07/06( 日)晴れ 単独 |

六十里越の登山口からブナ林を登る/鬼ヶ面山稜線はヒメサユリロード 稜線に咲き連なるゴゼンタチバナ/北岳から前岳への厳しい稜線/前岳の雪渓を渉る |

|

3:30 自宅発/関越道所沢/小出IC⇒6:40 只見町六十里越登山口→8:40 南岳(1.354m)→9:10 鬼ヶ面山→9:40 北岳(1,472m)→11:15 狢(むじな)沢カッチ(1,452m)→11:55 前岳(1,568m)→11:10 浅草岳昼食 :45 下山開始→14:10 鬼ヶ面山→15:15 登山口下山⇒19:50 帰宅( 高速料¥3,650×2 走行距離513K ) |

|

|

湿原の地塘とワタスゲ/木道を前岳に折返す、遠く守門岳 /下山路から鬼ヶ面山と北岳         コケイラン(ラン科) ミツバオウレン/イワイチョウ(リンドウ科)/ウラジロヨウラク /ベニサラサドウダン |

|

27

|

御坂山(1,596m)/黒岳(1,792m) | 06/29(日)晴れ 単独 |

繊細なコアジサイ/御坂山の尾根に咲くヤグルマソウ/青空に草原が広がる御坂峠 黒岳山頂直下のブナ林/ヤマツツジが彩りを添える黒岳展望台から富士山、十二ヶ岳方面 |

|

6:45 自宅発⇒7:43 日野BS高速バス⇒9:00 河口湖駅富士急バス⇒9:35 天下茶屋→10:30 御坂山→11:10 御坂峠→12:00 黒岳昼食12 :35 下山開始→13:40 新道峠→14:52 河口湖自然生活園バス⇒15:40 河口湖駅高速バス⇒18:35 帰宅 |

||

稜線に咲き連なる清楚なクサタチバナ/黒岳展望台に咲くドウダンツツジ 妖艶なドウダンツツジ |

|

26

|

大持山(1,294m)/小持山(1,273m)/14 | 06/21(土)曇り 単独 |

今年も逢えたクモキリソウ/小持山山頂、武甲山はガスの中/小持山から大持山へ折返す稜線 鳥首峠へのブナの尾根 /緑に映える見事なヤマボウシ(ミズキ科) |

|

6:50 自宅発⇒8:10 飯能市山中→8:55 妻坂峠→9:55 大持山→ 10:25 小持山→11:05 大持山→11:40 ウノタワ昼食

12:20 下山開始→13:20 山中下山⇒14:55 帰宅 |

||

オオバアサガラ(エゴノキ科)/サワグルミが屹立する苔岩/入間川源流のせせらぎ |

|

25

|

南八ヶ岳/赤岳(2,899m) 美濃戸から南沢/文三郎尾根/地蔵尾根 |

06/14(土)曇り/晴れ 単独 |

気高く屹立するホテイラン 文三郎尾根を登り山頂下の岩場/赤岳山頂、右下はガスに霞む頂上小屋 |

|

|

5:00 自宅発/八王子/小淵沢IC⇒7:55 美濃戸赤岳山荘P(1,690m)→10:00 南沢/行者小屋(2,350m)→11:40 文三郎尾根/赤岳昼食12:10 下山開始→13:40 地蔵尾根/行者小屋→15:55 登山口下山⇒19:30 帰宅(高速料¥1,640×2 駐車場¥1,000 走行距離約321k) |

|

稜線に咲くオヤマノエンドウ 苔むすシラビソ林/青空が広がり鮮やかな新緑が美しい |

|

24

|

笠取山(1,953m)/7 | 06/09(月)曇り 単独 |

一ノ瀬川の支流ヤブ沢/落葉松林の小さなせせらぎ、おとぎ沢/苔と黄すみれ |

|

6:05 自宅発/大菩薩ライン⇒8:30 一ノ瀬高原作場平橋→10:10 笠取小屋→10:50 笠取山昼食 11:30 下山開始→12:10 水干→13:10 シラベ尾根/笠取小屋→14:05 作場平橋下山⇒17:10 帰宅(走行距離 約168k) |

|

|

山頂に咲くアズマシャクナゲ 山頂直下トウゴクミツバツツジ/花のトレイル /新緑のダケカンバとトウゴクミツバツツジ |

|

23

|

滝子山(1,620m)/32 | 05/31(土)晴れ 単独 |

ハクウンボクの花/残雪と倒木、大雪の爪痕が痛ましい/新緑が明るい曲り沢峠分岐付近 赤滝を沢登りするクライマー/青空に落葉松の新緑が萌える/彩りを添えるクリンソウ |

|

|

6:00 自宅発⇒6:43 立川発JR⇒8:00 笹子駅→8:55 登山口→9:45 曲り沢峠分岐→11:15 滝子山 昼食→11:55 下山開始→ 14:09 初狩発JR⇒16:00 立川経由帰宅 |

|

檜平への下り、トウゴクミツバツツジが咲き並ぶ/檜平の見事なヤマツツジ |

|

22

|

鷹ノ巣山(1,736m)/26 稲村岩尾根から石尾根/榧ノ木尾根 |

05/24(土)晴れ 単独 |

稲村岩北側の巳ノ戸沢の深い渓谷/中腹のブナ林 /鮮やかなトウゴクミツバツツジ |

|

6:35 自宅発→7:05 東大和発西武線/JR⇒8:30 奥多摩駅/バス⇒8:55 東日原→9:45 稲村岩→11:35 鷹ノ巣山 昼食12:15 下山開始/石尾根/榧ノ木尾根→15:32 倉戸口BS下山/バス⇒16:03 奥多摩発JR⇒17:45 東大和経由帰宅 |

|

|

登山者で賑わう鷹ノ巣山山頂/新緑の石尾根を下る/石尾根のブナ林で目的のワラビを摘む 榧ノ木山はトウゴクミツバツツジのトンネル/山が萌える |

|

21

|

倉見山(1,256m) | 05/17(土)晴れ 単独 |

桂川の富士見橋からクリアな富士/新緑の厄神コース中腹/展望岩から聖岳、赤石岳、悪沢岳 堂尾山の落葉松林を下る/秀麗富士と富士吉田の街並と高座山/ホタルカズラが群生する |

|

7:20 自宅発⇒8:01 立川駅JR⇒9:35 富士急線三ツ峠駅→9:50 厄神コース登山口→12:00 倉見山昼食 :40 下山開始→13:40 堂尾山分岐→14:20 クマガイソウ群生地→15:08 三ツ峠駅発富士急⇒17:40 帰宅(交通費 ¥1,682×2) |

||

優しい風情のクマガイソウ/気高く楚々と咲く クマガイソウ |