|

2008 山日記-3 |

|

23 |

茶臼岳(1,915m) 南月山(1,775m) 三斗小屋温泉 |

9/6(土)7(日) 曇り/晴れ 松が谷自然の会(Eリーダー、Ka夫妻、D、Yo、Ya、N、M、Koさん)と私の10人 |

|

前線が停滞し北から入り込む寒気で局所的な豪雨が降る不安定な天候が続く中、松が谷の山仲間と向かった青春18切符を利用した那須岳への山旅は幸運が続いた。神が付いているのではないかとの囁きも聞こえた。

快速フェアウェイ号、失念していた全席指定もばらばらではあるが全員着席でき、黒磯に近づくと陽も射し始め青空も広がる。大型タクシーで向かった那須高原、ロープウェイ山麓駅から見上げる山は一面雲に包まれ、やはり山の天気は悪いかと失望。白いガスの中、山頂駅から柔らかい砂礫の斜面を登るとオンタデが白い穂を伸ばしミヤマウイキュウが優しい花を開く。ラッキー、何と行く手の雲が切れ青空が覗き始めた。神のお出まし。赤茶けた岩と火山礫に覆われた神秘的な茶臼岳が姿を見せる。八間石の岩場を越え、約1時間で小さな石の社が鎮座する山頂に至る。晴れ渡った青空ではないが、目的の朝日岳や北の尾根が雲の間からちらちらと姿を現し、大きな山塊の全容を垣間見せてくれる。山頂の爽快感を味わい直ぐに下山。サロメチールの味がするシラタマノキの白い実を食しながら斜面を下るとエゾリンドウが凛々しく紫の花を屹立する。鞍部の強風の名所、峰の茶屋跡の避難小屋前で茶臼岳を眺めながら楽しい昼餉の一時。 |

|

|

凛々しいエゾリンドウ /茶臼岳を眺めながら峰の茶屋跡の避難小屋前で楽しい昼餉 |

三斗小屋温泉への下り |

午後の雷雨を懸念し、南月山への登攀予定を変更して三斗小屋へショートカット。ハクサンオミナエシの黄色い花殻が並ぶ下り斜面で、D氏に倣ってブルーベリーの様なクロマメノキ(クロウズコは誤り)の甘酸っぱい実を食す。ガンコウランの黒い実、コケモモの赤い実も美味い。一気に高度を下げると大きなダケカンバが見事な風情を魅せる樹林帯となり、アキノキリンソウやサラシナショウマが穂花を伸ばすなだらかなトレイルを進むとやがて三斗小屋温泉に辿り着く。温泉が流れる小川を挟んだ趣きある煙草屋旅館に投宿。又も神の出現、玄関をまたぐと雨が降り始める。二階の部屋は8、6、6畳続きの三部屋、ゆったり出来そうだ。早速、温泉なら煙草屋といわれる露天風呂に浸かる。未だ明るく辺りの山並みが朧に浮かび、そぼ降る雨が湯面に跳ね気泡を膨らませる深山幽谷の秘湯。将に自然に溶け込み開放される至福の時。畳敷きの食堂での夕食は朱塗りのお膳が並ぶ。消灯まで酒を酌み交わし、ばったりと就寝。 |

|

ハクサンオミナエシの花殻 /甘酸っぱいクロマメノキの実を食す/清楚なオヤマリンドウ アキノキリンソウが並ぶ緩やかな樹林帯/趣きある三斗小屋温泉、煙草屋旅館 |

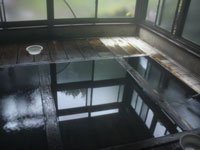

青空も見える朝の露天風呂/湯治宿の風情が残る内風呂/朱塗りのお膳、朝食には温泉卵が付く |

|

目覚めると期待に反し雨が降っている様だ。木製の床や湯船に古い湯治宿という雰囲気を残している内風呂に浸かる。午後予想される雷雨を避けるべく当初予定の朝日岳、三本槍岳は取止め、初日カットした南月山経由にルート変更。幸い雨も上がり、沼原分岐から御沢に下って橋を渡り、オオカメノキが赤い実を付ける急斜面を登り返す。姥ヶ平南分岐からドウダンツツジも赤く色づく緩やかなトレイルを東に進むと正面に雄大な那須岳が現れる。ひょうたん池までシャクナゲが実を付ける木道を往復し、ナナカマドの実も赤く熟す姥ヶ平から無限地獄の噴煙が立ち昇る牛ヶ首に登る。

|

( 第2日)09/07(日)雨/曇り/晴れ |

|

オオカメノキの実/カエデの紅葉/赤く色付くドウダンツツジ |

|

南に緩やかに展開する南月山、古くは月山と言われた茶臼岳の南にあることが山名の謂れ。希望者のみでピストン。ハクサンオミナエシやイワインチンの黄色い花が咲き連なるハイマツの緩やかな尾根、辿ってきたひょうたん池や遠く連なる雄大な那須連峰の大展望が素晴らしい。紅葉時期には緑と黄色のコントラストが見事だろう笹とダケカンバの山並みが爽やかにうねる。青空も広がり、どっしりと神秘的な風情を魅せる那須岳に別れを告げ、ロープウェイから大丸温泉に下山。大高旅館で露天風呂に浸かっていると雨がポツポツ、やがて激しく降雨。またしても神様。ビールとそばの昼食後、黒磯から帰路に付く車窓からは雨上がりの青空に遠く山並みも浮かび幅広の虹が掛かる、神様がお見送りの優しいご配慮。長い列車も楽しい会話が弾む。夏も終わりの長月初秋、個性溢れる山仲間と優しい山神を道連れの癒しの山旅となった。 |

||

緩やかな南月山(左端)、笹とダケカンバの山並みが爽やかにうねる   青空を背にどっしりと鎮座する那須岳主峰/茶臼岳に別れを告げる |

|

22 |

大蔵高丸(1,730m) |

8/31(日) 曇り/晴れ 単独 |

焼山沢の優美なレイジンソウ/お花畑(ハクサンフウロ、アキノキリンソウ、ハハコグサ) |

|

5:30 自宅発⇒7:50 国道20号経由 甲斐市焼山沢登山口→9:00 湯ノ沢峠→9:45 大蔵高丸 コーヒー休憩 10:10 下山開始→11:00 湯の沢峠 昼食 :40 下山再開→12:50 焼山沢下山⇒15:30 相模湖/八王子IC経由 帰宅

お盆過ぎから日本列島に沿って前線が停滞し、ゲリラ豪雨なる猛烈な雨が局所的に降り、被害も発生している。雨の合間を縫って湯の沢峠へ初秋の花/マツムシソウに逢いに出掛けた。清らかに流れる焼山沢には優し気なシラネセンキュウが群生し、優美なレイジンソウ(伶人草/キンポウゲ科トリカブト属)が次々に現れ迎えてくれる。湯の沢峠のマツムシソウは数が少ない。お花畑で会った保護活動をしている地元の人の話では、秋に芽が出る2年草の新芽を冬に鹿が食べてしまうことが要因とか。背丈が低いのは鹿に食べられた後、2番目の芽が伸びたからではないかとのこと。残念なことに大菩薩嶺や昨年の乾徳山でも絶滅の危機に瀕している。久し振りの山、青空も現れ、優しく咲き乱れる草花に囲まれてゆったり至福の時を過す。 |

|

|

湯の沢峠より大蔵高丸を望む/白バックのマツムシソウの花 /可愛い小鳥はソウシチョウ(スズメ目/ヒタキ科)全長15cm、外来種で原産は中国。大きな声でジャッ、ジャッと鳴く。つがいのオスとメスを分けるとお互いに鳴き交わしをするため、相思鳥の名がついたと言われる。今春、奥武蔵の大持山でも見かけた。 |

|

21 |

本社ヶ丸(1,630m) |

8/13(水) 曇り/晴れ 単独 |

稜線ヤグラ近くに咲くレンゲショウマ(キンポウゲ科)、下向きに咲く薄紫の花が奥ゆかしい |

|

6:05 自宅発⇒6:43 立川駅発JR⇒8:00 笹子駅着→10:40 ヤグラ→12:35 本社ヶ丸 昼食 13:15 下山開始→15:40 笹子駅下山 15:57 笹子駅発JR⇒18:10 帰宅 |

||

オクモミジバハグマとシュロソウ /涼し気なモミジガサレンゲショウマ 涼やかなソバナ/可憐に咲くハクサンフウロ /キバナアキギリ |

|

20 |

黒部五郎岳(2,839m) 三俣蓮華岳(2,841m) 雲ノ平(2,550m) |

7/26(土)27(日)28(月) 単独 |

|

第1日 07/26(土)晴れ 歩程=4:10 3:30 自宅発 中央道八王子/松本IC、国道158/471/41号線経由⇒10:00 富山県折立登山口→12:40 五光岩ベンチ昼食→14:30 太郎平小屋 19:00 就寝 地図を片手に初めて向かう山は期待と不安が混在する。未明に出発し、岐阜県側から折立登山口へ向かう計画であったが林道を抜けられず、富山市内を迂回して2時間遅れて漸く登山口まで辿り着き一安心。 青空も覗く薄曇りのまずまずの天気。残念だが初日登攀予定の薬師岳はカットして太郎平小屋泊まりに変更する。登山口の愛知大学遭難碑「十三重の塔」に手を合わせ今山行の無事を祈る。マイズルソウ等、春の花は終わり花殻や実を付ける緩やかな雑木林を遡ると昨年、鳳凰三山で出逢ったキソチドリに再会し思わず微笑む。ダケカンバ、ブナ等の樹林帯を越えると展望が利く笹とハイマツの高原が広がり、ゴゼンタチバナ、タカネニガナ、ミヤマママコナ、ニッコウキスゲ、エゾシオガマ、イワイチョウ、キンコウカ、ミヤマリンドウ、タテヤマリンドウ等が咲く。丸太で仕切った敷石の緩やかな長い登りが続く。五光岩ベンチで昼食をとり、更に進むと雲が切れ始め、薬師岳が雄大な姿を現す。女性的でたおやかな姿が麗しい。地平線に小屋が見え始める道脇にはチングルマやハクサンイチゲが白い花を咲き連ね、ショウジョウバカマが名残の花を伸ばす。 |

|

|

樹林帯に咲くキソチドリ/高原の花、キンコウカ/ミヤマリンドウ 咲き誇るチングルマ |

|

小屋で手続きを済ませ、外のベンチで薬師岳を眺めながら冷えたビールを飲む。南にはこれから辿る山々が連なり、辺りの登山者と山名を確認しあう。目的の黒部五郎岳は厳つく肩を張り、雲の平の緩やかな祖父岳の先に鷲羽岳は尊大に聳え、薬師岳カットで復活した双耳峰の水晶岳は悠然と遥か遠い。地図で見ると簡単に登れそうだか、現地では遠くから眺めても山は高く谷は深い。こんなルートを辿れるのだろうかと不安になる。何時ものウイスキーを嗜んだ後、カメラを携えて小屋の周りから五郎山(2,372m)の花々を巡る。早い夕食後、夕景を求めて再度五郎山へ。夕日は雲に沈んだが、赤い残照を浴びた山々が美しい。神奈川からの男性らと山談義の後、明日の晴天を祈って早い就寝。幸い2枚の布団に3人、ゆっくり寝られそうだ。 |

||

太郎山からの展望/東に薬師岳(2,926m)と赤い屋根の太郎平小屋、南に水晶岳などの山並 コバイケイソウ、ヨツバシオガマ、シナノオトギリ、タカネヤハズハハコ等の花が咲く |

早朝、北ノ俣岳へ向かう 左に黒部五郎岳 |

|

第2日 07/27(日)晴れ 歩程=9:10

4:15 起床 5:00 太郎平小屋→6:45 北ノ俣岳(2,661m)→9:45 黒部五郎岳→10:40 カール昼食→11:55 黒部五郎小屋→13:50 三俣蓮華岳(2,841m)→14:30 三俣山荘 20:00 就寝 未明の薄明かりの空に薬師岳が浮かぶ。幸い晴天が期待できそうだ。小屋前で朝食を済ませ、緩やかな木道を五郎山から最初のピーク/北ノ俣岳へ向かう。雪渓脇にチングルマやハクサンイチゲが群生する尾根を進むとガスが流れ幻想的な風景が展開する。ガスが切れると再び雄大な展望が開け、なだらかな頂が優しく浮かぶ。緩やかにダウンアップした赤木岳からは群生するハクサンイチゲのお花畑越しに沢登りで有名な赤木沢が見下ろせ、薬師岳、水晶岳がゆったりと鎮座する。トウヤクリンドウやミヤマダイコンソウが咲く陽溜りから中俣乗越の端正な稜線越しに目的の黒部五郎岳が雄大に迫り、笠ヶ岳が優美な山容を魅せる。ハクサンシャクナゲの名残の花も咲くハイマツの斜面を登ると岩場にチシマギキョウが咲き乱れ、イワツメクサが可憐に咲く。長い登りの途中で小休止、グレープフルーツが爽やか。稜線の分岐からザックを置いて山頂までピストン。岩が重なる頂からはずっと見守ってくれている薬師岳の先に立山連峰や赤牛岳が顔を出し、黒部五郎岳の雪渓が美しい雄大なカールが見下ろせる。 |

||

赤木岳よりの大パノラマ/左より薬師岳/水晶岳/鷲羽岳/祖父岳(手前)/黒部五郎岳/中俣乗越(手前)/笠ヶ岳      黒部五郎岳の北斜面に咲く花/チシマギキョウ/イワツメクサ/ミヤマダイコンソウ 黒部五郎岳山頂より東展望/薬師岳と立山連邦/分岐より黒部五郎岳山頂とカールを見下す |

|

急斜面に咲くシナノキンバイやハクサンイチゲのお花畑を下る。カールの雪渓解けの沢縁り、母の様な深い懐に包まれ昼食。小屋の弁当は竹皮で包んだおこわ、美味い雪解け水、憧れの山、遥々やってきた甲斐がある、暫し至福の一時。カールをゆっくり下ると雪解けの水辺にイワイチョウ、ミネズオウ、アオノツガザクラなどが咲き乱れ、遥か彼方に鷲羽岳、水晶岳が浮かぶ。苦労して登った高度もあっという間に下ってしまい、ナナカマドが白い花を付ける樹林帯に戻る。広い草原に佇む黒部五郎小屋に到着。新しく建替えた小屋は魅力的で当初の予定通り宿泊したくなったが、明日、水晶岳まで欲張るために更に歩程2時間半強の三俣山荘まで足を伸ばす。黒部乗越へ進むと予期せぬ出逢い、キヌガサソウが迎えてくれる。数年前、針ノ木岳以来の気品ある花は今が盛りとピンク掛り色気を魅せる。急斜面をゆっくり登り尾根に出ると西鎌尾根の稜線が雄大に連なる。雲が湧き始め遠くで雷鳴が轟く。 |

||

雪融けの沢辺りに咲くイワイチョウ、遠く水晶岳と鷲羽岳を望む(中央手前は祖父岳) |

三俣蓮華岳 |

三俣蓮華岳をカットし巻き道を進むか迷ったが山頂を目指す。雨が降り始めた頂でレインコートを着け、急斜面を下って三俣山荘に駆け込む。その後、雷雨が激しくなる。濡れた雨具を乾燥室に干し、2階の食堂で酒を飲む。夕食後、談話室のストーブで暖を採りながら居合わせた高知からの女性などと山談義。雨が上がり窓の外に槍ヶ岳が見え始めカメラを掴んで外に走る。険しい岩山が夕陽に輝き、東に鷲羽岳、西に三俣蓮華岳が赤く染まる。深山の希有の景色、感動の夕景。食堂で2日振りのコーヒーを喫み、西に沈む夕日を見送る。山荘はタフな登山者で溢れ、今宵は1枚の布団にふたり、肘が触れるが最悪ではない。明日の晴天を祈って就寝。 |

|

三俣山荘と真直に迫る鷲羽岳(2,924m)の夕景 |

|

第3日 07/28(月)雨/曇り 歩程=9:20 4:30 起床 5:00 三俣山荘→5:35 黒部源流→6:40 雲の平 朝食→7:40 雲ノ平山荘→10:00 薬師沢小屋→12:20 太郎平小屋 昼食 13:00 発→15:10 折立下山⇒19:00 平湯の森入浴⇒22:35 帰宅 目覚めると雨は降っていないがガスが出ている様だ。ここが思案の為所。一歩進み始めればまったく方向が違ってしまう。残念ながら1時間半で登れる鷲羽岳、3時間ピストンの水晶岳(2,986m)は諦めて雲の平へショートカットと決断。小屋を出ると間もなく雨が降り始め雨具を着ける。黒部川源流まで下り水量が増す沢を渉る。祖父岳の急斜面をゆっくり登り、雷鳴が轟く雨の中、鞍部から雪渓を幾度か渉って雲ノ平に至る。雨が止んだスイス庭園で朝食弁当、鮭と海苔が美味い。憧れの雲ノ平はそぼ降る雨の中、カメラも撮れず、しっかりと心に焼き付ける。3泊目予定の雲ノ平山荘を通り過ぎ、樹林とゴロ石の急斜面を薬師沢に下る。雨は上がったが雲は取れない。薬師沢小屋からヤマブキショウマが咲くシラビソの林を進みニッコウキスゲが群生する草原で休憩。雨具を仕舞いチョコレートで元気をつける。橋を何度か渡り返した所で又もキヌガサソウに遭遇。最後の急斜面の登り返しは長く辛い。辿り着いた太郎平小屋の食堂で旨いビールを飲み一息付く。濡れた足は不快だが三俣山荘の弁当は美味い。ここにもう1泊し、薬師岳に登って下山しようかと思ったが、天気予報も芳しくなく、カメラも撮影不能で、折立まで下山の決断。昨日に続き9時間を越えるロングウォークとなったが一気に下山。帰路、奥飛騨の「平湯の森」で汗を流し、6時間半のロングドライブで無事帰還。 数年来温めてきた計画も天候には逆らえず残念ながら一部カット。ルートは何度もシュミレーションしたので臨機応変に対応できたが、果たして適切な選択だったか。少し様子を見る等、他の選択肢もあったかもしれない。登れなかった山は又行くとして、素晴らしい夏の思い出が残った。 |

|

|

|

19 |

笹子雁ヶ腹摺山(1,357m) お防山(1,421m) |

7/20(日) 晴れ 単独 |

米沢山からお防山へ続く山並み  笹が茂りナツツバキの風情が気持ち良い米沢山への尾根 |

6:05 自宅発⇒6:46 立川駅発JR⇒8:00 笹後駅→10:15 笹子雁ヶ腹摺山→11:35 米沢山(1.357m)→12:15 お防山 昼食 13:00 下山開始→13:30 大鹿峠→14:25 景徳院→14:57 甲斐大和駅発JR⇒16:30 立川駅着 17:10 帰宅 (交通費 ¥1,110×2) |

|

鮮やかな黄色い花が開くハクサンオミナエシ/ギボウシ/ホザキシモツケ |